|

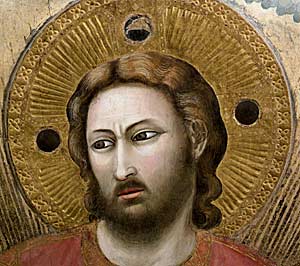

| Particolare del Cristo giudice nel giorno del Giudizio Universale, dopo il restauro |

La vasta composizione si

stende sull'intera controfacciata e costituisce il punto d'arrivo della

simbologia morale, del cammino di salvazione rappresentato nella Cappella.

Più che l'accentuazione mistica o il senso di orrore per le pene

dei dannati appare dominante il tema della giustizia: questa scelta è

ribadita anche dalla centralità della Virtù relativa fra

le allegorie dello zoccolo; sotto questo aspetto, è possibile istituire

un parallelo tra la visione morale proposta da Giotto e quella di Dante.

Il Giudizio di Giotto, come si diceva, è dominato dall'idea della

giustizia divina, impersonata dalla grande figura di Cristo. Con gesto

pacato ma sicuro divide nettamente due settori: a destra gli eletti; a

sinistra i reprobi, travolti da un fiume di fuoco che li fa precipitare

all'Inferno. La divisione tra bene e male è anche separazione tra

ordine e caos: gli eletti, seguendo le indicazioni degli angeli, si dispongono

in schiere regolari, mentre tra i demoni e i dannati regna la massima

confusione.

Intorno a questo nucleo tematico Giotto individua altri punti salienti.

Nella parte bassa, a sinistra, la resurrezione della carne, con i defunti

che escono dalle tombe. Segue il richiamo devozionale, con il ritratto

di Enrico Scrovegni in atto di porgere alla Vergine il modello della Cappella,

sorretto da un ecclesiastico. La Madonna è accompagnata da Santa

Caterina e Giovanni Evangelista. Il motivo dell'esaltazione della croce

introduce direttamente alla fulgente mandorla in cui è Cristo Giudice,

sorretta dagli angeli, alcuni dei quali suonano le trombe.

Di fianco sono gli Apostoli, seduti su troni; al di sopra, le compatte

schiere angeliche, un tema che diventerà molto caro alla pittura

padovana del Trecento. In alto, alle estremità superiori della

controfacciata, due angeli arrotolano la volta celeste e lasciano intravedere

i "cieli nuovi e la terra nuova" annunciati dall'Apocalisse.

Le fonti

L'iconografia del Giudizio si sviluppa, durante il Medioevo, tanto sull'evoluzione

delle immagini quanto sull' esegesi dei testi sacri. Il capitolo XXV del

Vangelo di Matteo riporta una descrizione di ciò che avverrà

alla fine dei tempi e nel momento del Giudizio: questi accenni metaforici

sono sviluppati e organizzati, in una grandiosa sequenza di episodi e

di figure nell'Apocalisse di San Giovanni. Giotto stesso ne darà

una forte e più testuale rappresentazione negli affreschi della

cappella Peruzzi in Santa Croce a Firenze. Le mistiche visioni dei santi

tramandate dalla letteratura agiografica medievale accrescono progressivamente

gli spunti figurativi: una delle fonti più importanti in proposito

è il sogno dell'abate Gioacchino da Fiore. L'affresco di Giotto

non porta sconvolgenti novità nel materiale iconografico tradizionale.

Naturalmente, da parte dell'artista si avverte un maturo e consapevole

controllo della struttura complessiva dell'immagine, ben diverso rispetto

ad altre interpretazioni forse più fantasiose ma ridotte a una

frammentaria giustapposizione di motivi grotteschi o mostruosi.

Iconografia

Il Giudizio Universale è uno dei soggetti maggiormente ricorrenti

nell'arte medievale. Frequentissimo nella scultura, dai vivaci portali

del gotico francese ai nobili e solenni pulpiti dei Pisano, il tema conta

anche alcuni precedenti in pittura. A Giotto erano certamente ben noti

i mosaici del battistero di Firenze (in cui compare, tra l'altro, la grande

figura di Lucifero in atto di sbranare alcuni dannati) e l'affresco di

Pietro Cavallini nel coro di Santa Cecilia in Trastevere a Roma. Non meno

interessante è il precedente costituito dal mosaico con il Giudizio

Universale della cattedrale di Torcello, che, come l'affresco di Giotto,

si trova sulla controfacciata della chiesa.

I numerosi rimandi figurativi, oltre alla possibilità di sbrigliare

la fantasia inventiva, specie nella zona dell'Inferno, integrano le lacune

e le contraddizioni delle fonti letterarie.